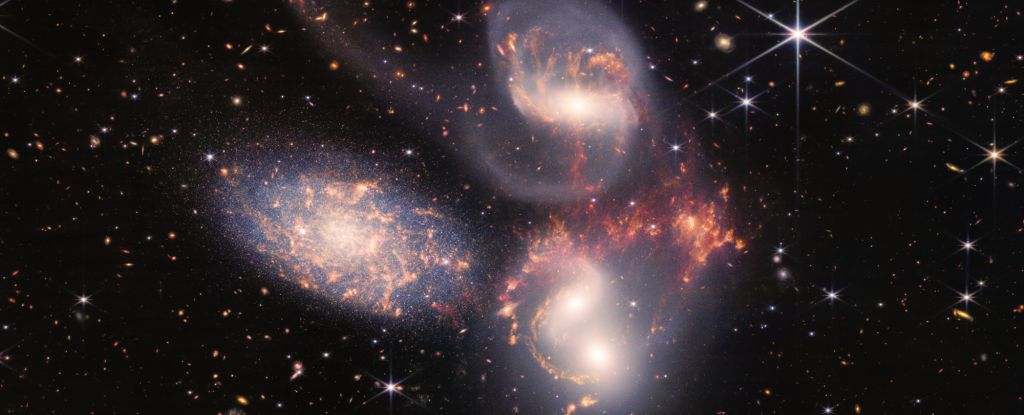

為了讓人類在星際間冒險,我們必須解決一些嚴重的後勤問題。

其中最重要的是所涉及的旅行時間。太空如此之大,而人類的技術又如此有限,以至於前往另一顆恆星所需的時間構成了巨大的障礙。

例如,航行者一號探測器將需要73,000 年以目前的速度到達距離太陽最近的恆星-比鄰星。

Voyager 號在 40 多年前發射升空,預計更新的太空船可能會運行得更快;即便如此,以我們目前的技術來看,這趟旅程仍然需要數千年的時間。

一種潛在的解決方案是一代飛船,它將見證多代太空旅行者在到達最終目的地之前生生死死。另一個方法是人工冬眠,如果它能夠成功實施的話。

中國科學院深圳先進技術研究院(SIAT)的科學家已經開始對此進行研究;不是在人類身上,而是在猴子身上,透過化學手段引發體溫過低的狀態。

「在這裡,我們證明透過化學遺傳學策略激活視前區(POA)神經元的亞群可以可靠地誘導麻醉和自由活動的獼猴體溫過低,」研究人員在論文中寫道。

“總而言之,我們的研究結果證明了靈長類動物體溫的中樞調節,並為未來在臨床實踐中的應用鋪平了道路。”

冬眠及其稍微不太昏迷的狀態(麻木)是允許動物承受惡劣條件(例如極冷和低氧)的生理狀態。

體溫降低,新陳代謝減慢,使身體處於簡單的「維持模式」——這是維持生命的最低限度。防止萎縮。

這種現象可以在多種動物身上發現,包括溫血哺乳動物,但靈長類動物卻很少。 SIAT的神經科學家王紅和戴吉想看看他們是否可以透過化學操縱下丘腦中負責睡眠和體溫調節過程的神經元(視前神經元)來人為地誘導靈長類動物進入低代謝狀態,甚至冬眠狀態。

這項研究是在三隻年輕的雄性食蟹猴身上進行的(食蟹猴)。在麻醉和非麻醉狀態下,研究人員都使用了旨在激活大腦中特定修飾受體的藥物,這些受體被稱為「設計藥物獨家激活的設計受體」(Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) ,或DREADD。

然後,科學家們利用函數研究了結果磁振造影、行為變化、生理生化變化。

「為了研究視前區 (POA) 活化導致的全腦網絡,我們進行了功能性磁振造影掃描並確定了涉及溫度調節和內感受的多個區域,”戴 說。

“這是第一個功能性磁振造影研究,旨在調查化學遺傳學活化所揭示的全腦功能連接。”

研究人員發現一種名為氯氮平 N-氧化物的合成藥物(中海油)在獼猴的麻醉和清醒狀態下都能可靠地誘導體溫過低。

然而,在麻醉的猴子中,CNO 引起的體溫過低導致核心體溫下降,阻止了外部加熱。研究人員表示,這表明 POA 神經元在靈長類動物體溫調節中發揮關鍵作用。

研究人員記錄了清醒猴子的行為變化,並將其與誘導低溫小鼠的行為變化進行比較。通常,小鼠會減少活動,降低心率以試圖保存熱量。

相較之下,猴子的心率和活動量有所增加,此外還開始發抖。這顯示靈長類動物的體溫調節比小鼠更複雜。人類的冬眠(如果可以的話)需要考慮到這一點。

“這項工作首次成功證明了基於有針對性的神經元操縱的靈長類動物的體溫過低,”王說。

“隨著人類對太空飛行的熱情日益高漲,這種低溫猴模型是人工冬眠漫長道路上的一個里程碑。”

該研究發表於創新。