有史以來第一次太陽系外月球的初步探測已被質疑。 在對數據的後續分析中,天文學家未能檢測到恆星光線的微弱減弱,這表明存在一顆行星的衛星經過。

在不同的論文中,兩個團隊進行了獨立分析。 有人發現,外衛星探測訊號很可能是原始資料中的一個訊號。 另一個人找到了與最初分析類似的解決方案,但警告說,這並不是對系外衛星的最終檢測。

確認發現系外衛星將是一件大事。 天文學家認為那裡肯定有很多這樣的衛星——畢竟,太陽系的衛星比行星多得多,所以理論上它們應該很常見。

但檢測它們說來容易做來難。 我們可以根據系外行星對其軌道運行的恆星(通常是恆星)的影響來探測它們星光輕微變暗當行星經過我們和它的恆星之間(稱為凌日),或非常微弱的多普勒頻移- 光波長的變化 - 基於行星對恆星的引力效應。

然而,在嘗試探測系外衛星時,有兩個大問題。 首先,系外衛星將比它們繞軌道運行的系外行星小得多,這意味著我們可以觀察到的任何影響也會小得多。 第二個問題是天文學家需要能夠將任何所謂的系外衛星效應與其宿主行星的影響區分開來。

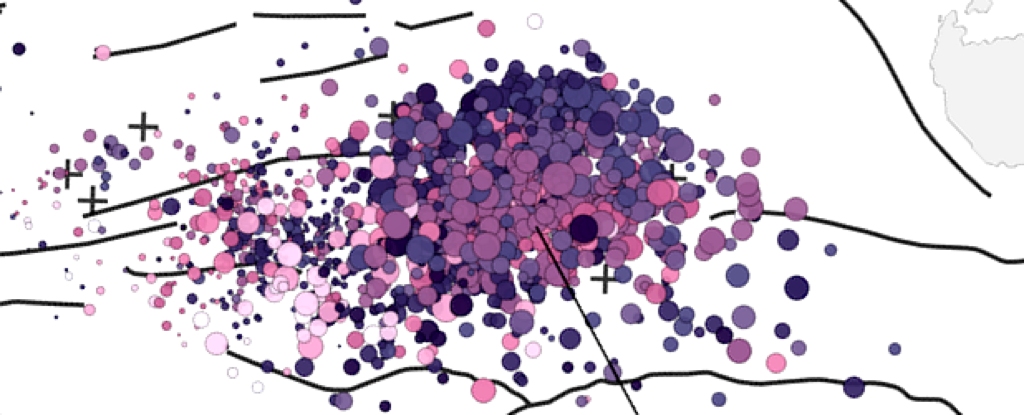

去年,哥倫比亞大學的 Alex Teachey 和 David Kipping宣布他們已經這麼做了。 他們在行星搜尋開普勒太空望遠鏡的數據中發現了正常行星凌日之上和之外的小傾角和擺動。

哈伯太空望遠鏡的後續觀測似乎證實了這個結果,顯示行星凌日後立即出現了第二次下降。

天文學家將這顆候選系外衛星命名為Kepler-1625b-i,它繞著一顆名為Kepler-1625b 的木星大小的系外行星運行,而這顆行星又繞著一顆名為Kepler-1625的黃色類太陽恆星運行。 整個系統距離我們大約8000光年。

根據兩人的計算,這顆系外衛星的大小與海王星相當,這使得它也是一顆氣態巨行星——有史以來第一顆氣態巨衛星,引發了有關月球形成的有趣問題。

但是,由於結果現在無法複製,也許我們沒有海王星畢竟在我們手上。

哈佛史密森天文物理中心的勞拉·克雷德伯格(Laura Kreidberg) 及其同事使用獨立技術對數據進行了重新分析,發現所得的凌日光曲線完全在僅凌日模型的參數範圍內。

「我們直接將我們的結果與 Teachey & Kipping (2018) 的原始光曲線進行比較,發現我們使用自由參數較少(沒有月亮)的模型獲得了更好的數據擬合,”他們在論文中寫道。

“我們討論了結果差異的可能來源,並得出結論,Teachey 和 Kipping (2018) 發現的月球凌日信號很可能是數據縮減的人為因素。”

與此同時,馬克斯·普朗克太陽系研究所的勒內·海勒和其他研究人員正在進行自己的分析。 他們透過模擬運行開普勒和哈伯數據,模型包括僅行星和行星-月球模擬,並返回瞭如此多的匹配,以至於他們無法得出任何有意義的結論。

「雖然我們找到了與先前提出的行星-月球模型類似的解決方案,但仔細考慮其統計證據使我們相信這不是一個安全的外月探測,」他們在他們的論文中寫道。

這並不意味著不存在外衛星。 基本上,關於 Kepler-1625b-i 存在一個很大的問號——公平地說,它實際上只是一個候選人月亮,尚未確認。

在一篇新論文Teachey、Kipping 和其他人重新計算了他們的數據,量化了由海王星大小的行星(而不是衛星)引起的光暗的機率小於 0.75%,並證明 Kepler-1625 是一顆安靜的恆星,不太可能引入「假陽性類似特徵」。

他們也對克雷德伯格的分析做出了回應,指出她的團隊使用的方法很可能消除了外衛星,就像他們自己的方法引入了外衛星一樣。

還有一項證據仍然顯示外衛星可能存在。 數據顯示,行星開始凌日的時間比預期早 1.75 小時,這與引力作用的情況一致。 就像,比如說,一個巨大的月亮。

所有三篇論文都一致認為,是的,這種早期凌日發生了。

因此,Kepler-1625b-i 仍然處於討論之中。 也許開普勒的高科技繼任者苔絲能夠對這個問題有更多的了解。

H T: 科學新聞