由於其靈活性、耐用性和經濟性,塑料已滲透到幾乎所有領域我們生活的一個面向。

當這些物品最終分解時,產生的微塑膠和奈米塑膠 (MNP) 可能會損害野生動物, 這環境, 和我們自己。 MNP 被發現於血,肺, 和胎盤,我們知道它們可以通過食物和液體我們消費。

來自奧地利、美國、匈牙利和荷蘭的一組研究人員進行的一項新研究發現,MNP 可以在食用後幾小時到達大腦,這可能是由於其他化學物質黏附在其表面的方式。

不僅速度令人震驚,微小聚合物滑入我們神經系統的可能性也敲響了嚴重的警鐘。

「在大腦中,塑膠顆粒可能會增加發炎、神經系統疾病甚至神經退化性疾病的風險,例如老年癡呆症或者帕金森氏症,”說研究的共同資深作者、奧地利維也納醫科大學的病理學家盧卡斯‧肯納(Lukas Kenner)。

在這項研究中,給小鼠口服 MNP 的微小碎片,在短短兩個小時內就可以在小鼠的大腦中檢測到。 但如何MNP 能否透過血腦屏障,這應該可以確保大腦的安全?

作為一個由血管和緊密堆積的表面組織組成的系統,血腦屏障透過阻止毒素和其他不良物質的通過,同時允許更多有用的物質通過,幫助保護我們的大腦免受潛在威脅。 照理說,塑膠顆粒可以被視為一種能夠很好、真正遠離大腦敏感組織的材料。

「在電腦模型的幫助下,我們發現某種表面結構(生物分子冠)對於塑膠顆粒進入大腦至關重要,」解釋共同資深作者奧達穆爾‧霍洛茨基 (Oldamur Hollóczki) 是匈牙利德布勒森大學的奈米塑膠化學家。

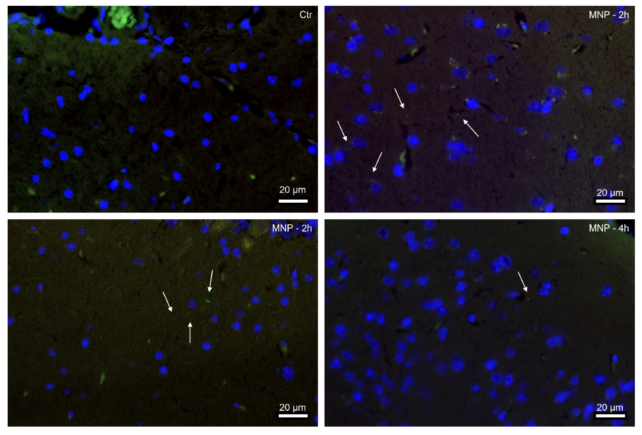

為了驗證這些顆粒確實可以進入大腦,我們用螢光標記標記了三種尺寸(9.5、1.14 和0.293 微米)的聚苯乙烯(食品包裝中常用的塑膠)MNP,並在類似於消化液的混合物中進行了預處理。

「令我們驚訝的是,僅僅兩個小時後,我們就在暴露於 MNP 的小鼠的腦組織中發現了特定的奈米大小的綠色螢光訊號,」研究人員在他們發表的論文中寫道。

「只有 0.293 微米大小的顆粒能夠從胃腸道吸收並穿透血腦屏障」。

這些微小的覆蓋塑膠如何穿過體內的細胞屏障很複雜,並且取決於顆粒大小、電荷和細胞類型等因素。

較小的塑膠顆粒具有更高的表面積與體積比,這使得它們比更大的微塑膠更具反應性,並且可能更危險。這種反應被認為可以讓小塑膠碎片聚集周圍的其他分子,用分子力緊緊地擁抱它們,形成一種耐用的斗篷,稱為日冕。

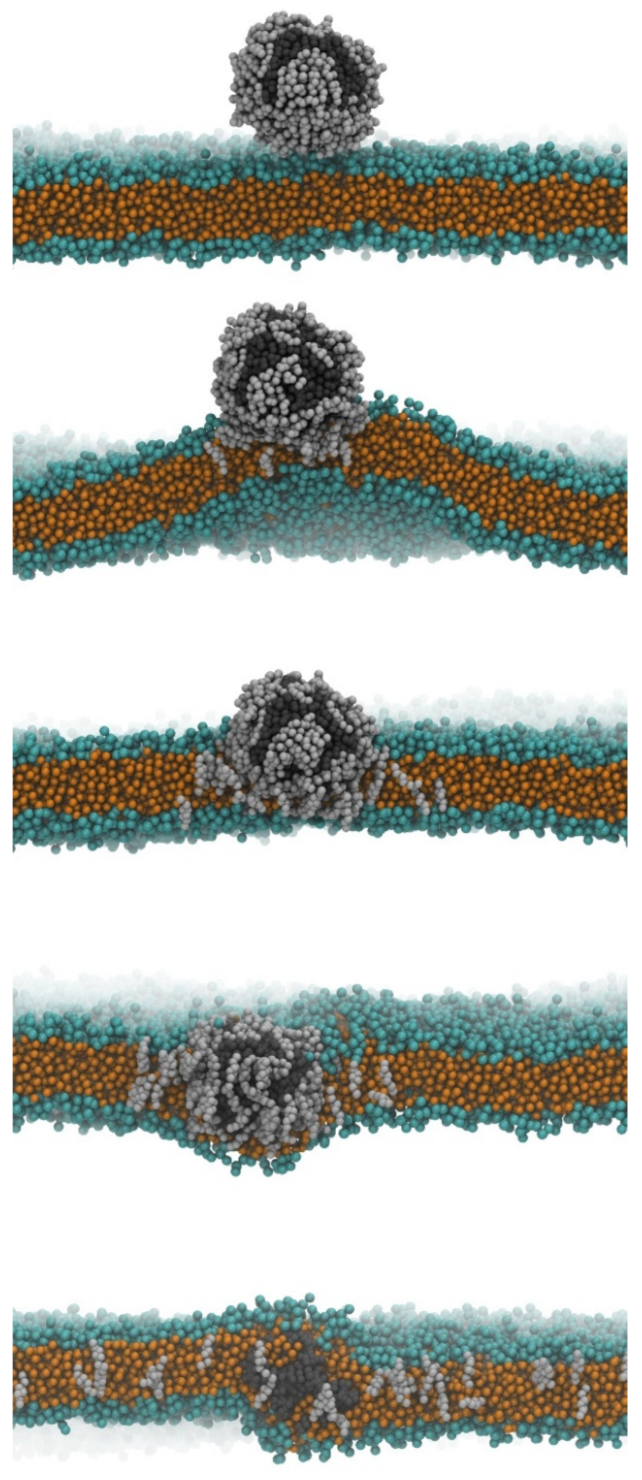

研究人員利用人體中發現的磷脂組成的雙層脂質膜創建了血腦屏障的電腦模型,以研究顆粒如何穿過最重要的神經屏障。

使用四種不同的塑膠模型來研究塑膠顆粒電暈的作用。 模擬顯示帶有蛋白質電暈的顆粒無法進入屏障。 然而,那些患有膽固醇冠的人可以穿越,即使他們無法深入腦組織。

研究結果提出了在正確的分子雞尾酒的幫助下,塑膠可以跨膜運輸並進入腦組織的可能性。 了解其基本機制是控制其有害影響的重要的第一步。

值得注意的是,這些結果是基於小鼠和電腦模擬的,因此尚不清楚相同的行為是否會發生在人類身上。 目前還不清楚需要多少塑膠顆粒才能造成損壞。 然而,據作者稱,了解塗層塑膠顆粒有可能在如此短的時間內突破血腦屏障,推動了這一領域的研究。

“為了最大限度地減少微米和奈米塑料顆粒對人類和環境的潛在危害,在進一步研究 MNP 的影響的同時,限制接觸和限制其使用至關重要,”說肯納.

該研究已發表在期刊上奈米材料。