實驗室培養的腦組織首次自發性地表現出電活動,而且它看起來與人類大腦的活動驚人地相似。更具體地說,它類似於早產兒的大腦活動。

現在,這一驚人發展的報告尚未經過同行評審,但如果得到證實,這可能是一個巨大的發現,為研究大腦疾病的早期發展帶來了可能性。

這也讓一些科學家感到猶豫。

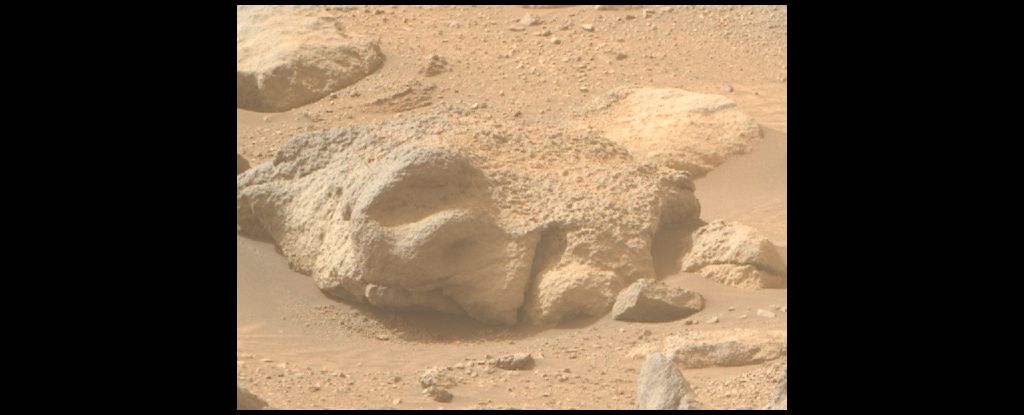

這些實驗室培育的大腦被稱為類器官- 實驗室中生長的器官的三維、微型、簡化版本,用於研究目的,例如測試藥物反應或某些不利條件下的細胞發育。

神經科學家 Alysson Muotri 一直在開發大腦類器官在他的實驗室在加州大學聖地牙哥分校幾年,但這是他和他的團隊第一次看到類似人類大腦活動的東西。

他們從人類身上培育出有問題的類器官多能性 幹細胞,或可以變成任何其他類型細胞的幹細胞。他們誘導這些「空白」發育成構成大腦皮層,大腦中負責記憶、感知、認知、思考和感覺處理等重要事物的區域。

數百個這樣的微小大腦在 10 個月的時間裡在培養物中生長,並進行測試以確保大腦發育的正確基因得到表達。他們也透過腦電圖(EEG)持續監測器官。

到六個月時,自然報告,小腦顯示出非常活躍的大腦活動——比團隊之前註意到的任何活動都要多得多。

經過分析,這種活動與成年人有組織的、可預測的大腦活動不太相似。但它確實與另一種大腦活動有相似之處。它的模式與早產兒中看到的同步大腦活動的混亂爆發有共同之處。

「雖然類器官的網絡活動沒有表現出成人中所見的全部時間複雜性,但靜止和網絡同步事件交替週期的模式與早產兒腦電圖中存在的電生理特徵相似,”研究人員在論文中寫道。

不完全一樣。但一個機器學習根據早產兒腦電圖特徵訓練的模型能夠識別與正常發育時間表相同的許多特徵。過去 28 週,類器官似乎與同齡早產兒處於相似的發育軌跡。

大腦類器官與實際人類大腦的部分不太一樣——它們不僅按比例縮小和簡化,而且也沒有其他大腦區域可以連接。它們也被設計為缺乏一種蛋白質這對於神經元的正常功能至關重要。

但它們可能代表著更好地理解大腦發育的一步,因為早產兒的大腦不容易取得,而成人的大腦又非常複雜。

“雖然我們並不聲稱類器官和完整的新生兒皮質之間具有功能等同性,”研究人員寫道,“目前的結果代表了邁向體外模型的第一步,該模型捕捉了人腦的一些複雜的時空振盪動力學。”

研究人員將繼續嘗試進一步開發小腦,看看它們是否會繼續成熟。

但其他人真正關心的是發展中經濟體的接近程度意識在實驗室的培養桶中。到目前為止,沒有一個大腦表現出任何意識跡象,但隨著實驗的繼續,這可能是一種可能性。

西雅圖艾倫腦科學研究所的神經科學家克里斯托夫·科赫表示:“他們離早產兒越近,就越應該擔心。”自然。

鑑於類器官經過精心設計以抑制正常功能,研究人員現階段並不擔心。然而,如果有人開始表現出意識跡象,他們將考慮關閉該專案。